Trotz aller Sorgfalt können mir diese bei intensiven Behandlungen eingesetzten Medikamente bei der Fallaufnahme leicht entgehen. Denn es handelt sich bei ihnen um Substanzen, die weder in Arztbriefen noch OP-Berichten auftauchen. Das macht es oft schwer, sie ausfindig zu machen. Je mehr Erfahrung ich jedoch damit sammle, von bestimmten Symptomen auf sie zu schließen und sie so aufzuspüren, desto besser gelingt es mir, die betreffenden, ausleitenden Nosoden zu verordnen. Das ist erforderlich, um die durch diese Medikamente ausgelöste Schadwirkung, die in der Regel nicht von selbst erlischt, überwinden zu können. Siehe dazu die nun folgenden Beispiele:

Fallbeispiel 1

Zum ersten Mal stieß ich auf dieses Phänomen bei einer Patientin, Mitte 50, die ich hier Andrea nenne. Sie hatte mich um Hilfe gebeten, weil ihre massive Schilddrüsenunterfunktion, unter der sie schon als Kind gelitten hatte, sich stetig verschlimmert hatte. Am meisten machte ihr zu schaffen, dass sie täglich ab etwa 11 Uhr so erschöpft war, dass sie kaum noch weiter arbeiten konnte.

Zuvor hatte Andrea ihr Gebiss sanieren lassen. Ich bat sie, in der Zahnarztpraxis, in der man sie behandelt hatte, nachzufragen, welche Substanzen sie verabreicht erhalten hatte. Das tat sie und teilte mir darauf mit, dass sie Ultracain® bekommen habe.

Darauf

erwiderte ich, „Sie müssen noch weitere Medikamente erhalten haben.“

Sie fragte erneut nach, konnte jedoch nicht mehr als zuvor erfahren.

Daher bat sie mich, an ihrer Stelle in der Praxis anzurufen. Als ich

dort nachfragte, bekam ich dieselbe Auskunft, worauf ich erwiderte, „das

kann nicht stimmen. Bei dem umfassenden Eingriff muss meine Patientin

mehr als nur ein Betäubungsmittel erhalten haben. Da fehlen noch weitere

Betäubungsmittel und außerdem noch Schmerzmittel und auch ein

Desinfektionsmittel.“ Die Praxisangestellte entgegnete: Das ist hier leider nicht dokumentiert.

Erfahren konnte Andrea auch nicht mehr, was man ihr gegen das Myom

(gutartiger Muskeltumor) in ihrer Gebärmutter verabreicht hatte. Sie

selbst wusste nur noch, dass man ihr angeblich ein Hormon, das auch in

Verhütungspillen vorkommt, gespritzt habe.

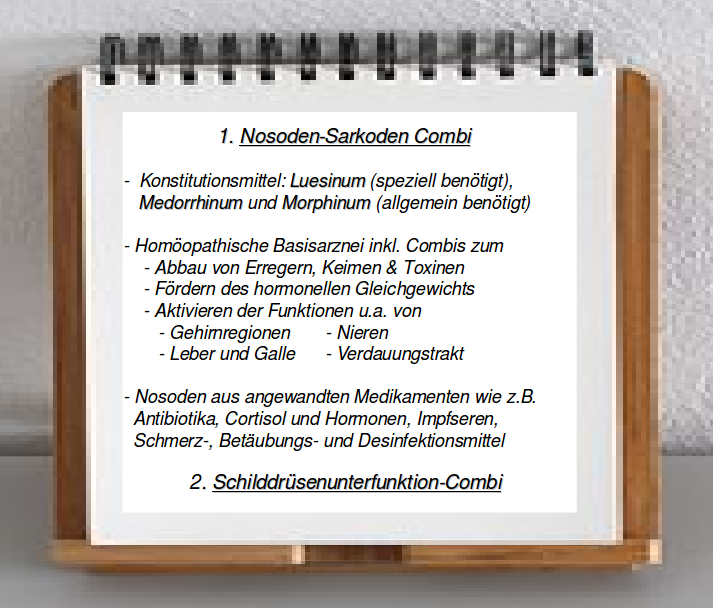

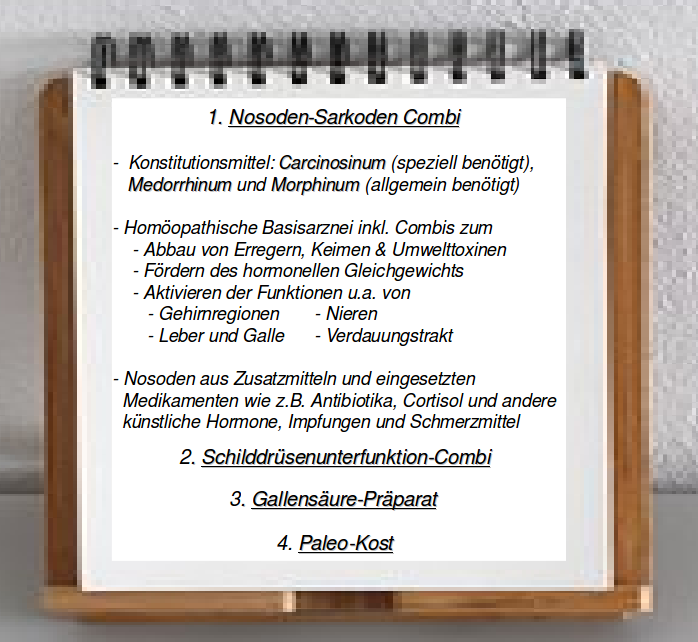

Behandlung

Ich verordnete ihr damals die beiden, aus derartigen Hormonsubstanzen hergestellten Nosoden, die ich vorrätig hatte, zumal ich von ihnen wusste, dass sie Frauen gut bekommen: Folliculinum und Östro/Gesta Combi. Diese Arzneien und die Nosoden, die von den vermutlich bei ihrer Zahnsanierung eingesetzten Medikamenten abstammten, fügte ich mit den anderen, benötigen Mitteln zu einer Arzneilösung zusammen.

Trotz Andreas sehr starker Schilddrüsenunterfunktion, wegen der ihr mitunter auch Depressionen zu schaffen machten, hatte sie keine Schilddrüsenmittel und kaum sonstige Medikamente selbst eingenommen. Die, die ich ausleiten musste, hatte sie fast nur bei schulmedizinischen Behandlungen verabreicht erhalten. Daher fiel in ihrem Fall meine Verordnung weniger umfangreich als sonst üblich aus:

Begriffserklärung

Bei Nosoden handelt es sich übrigens um Homöopathika, hergestellt aus besonderen Ausgangsstoffen:

● Aus durch Krankheit veränderten Substanzen (Sekreten und Geweben) sowie

● potentiell krank machenden Stoffen wie Medikamenten und Toxinen.

Sarkoden entstammen dagegen normalen, gesundheitlich kaum beeinträchtigten Körpersubstanzen, wie z.B. Organgeweben und Hormonen, die man ebenfalls homöopathisch aufbereitet hat.

Behandlungsverlauf

Trotz der unbekannten Faktoren begann Andrea, sich mit Hilfe der für sie zusammengestellten Arzneilösung schnell zu erholen. Die Beschwerden gingen bis auf ein gelegentliches Schwächeln und Kloßgefühl im Hals zurück. Sobald ich genügend homöopathische Schilddrüsenarzneien in sehr hoher Potenz zusammengefügt hatte, verschwanden zu meiner Verwunderung auch diese Symptome. Ich war erstaunt, dass meine Behandlung so schnell gefruchtet hatte. Während ich diesen Fall einfacher zu lösen fand als erwartet, sah es in dem nun folgenden Fall anders aus:

Fallbeispiel 2

Doris, wie ich diese Patientin nenne, die damals auf die 40 zuging, bat mich um Hilfe, weil sie vor allem unter schwankendem Blutdruck und stark wechselndem, unberechenbarem Allgemeinbefinden, Schwindelanfällen, Schläfrigkeit und Hautausschlag litt. Bei ihr waren mehr Arzneien zum Einsatz gekommen als zuvor bei meinen anderen Patienten. Das lag weniger an einigen Eingriffen, als vielmehr daran, dass sie von klein auf von ihrer Ärztin, mit der ihre Mutter befreundet war, immer wieder gegen Atemwegsinfekte oft mit hohem Fieber und gegen Bauchschmerzen vor allem vor ihrer Menstruation

● Antibiotika,

● Infekt- und

● Schmerzmittel verabreicht erhalten hatte.

Später waren noch hinzugekommen:

● Verschiedene Verhütungspillen.

In jungen Jahren hatte Doris folgende Operationen überstehen müssen:

Als

Kleinkind hatte man ihr die Weisheitszähne und als Schulkind die

Rachenmandeln entfernt und ein paar Jahre später den Blinddarm. Als

Teenager hatte ein Leistenbruch eine weitere Operation erforderlich

gemacht.

Diese

Eingriffe lagen schon einige Jahrzehnte zurück, sodass ich auch in

diesem Fall nicht erfahren konnte, welche Substanzen dabei zum Einsatz

gekommen waren.

Fehlende Medikamenten-Angaben

Durch andere Patienten, befreundete Ärzte und Klinikpersonal konnte ich herausfinden, dass sich die bei solchen Operationen angewandten Medikamente von Klinik zu Klinik und Chirurg zu Chirurg ein wenig verschieden. Außerdem verabreichen die einen mehr Mittel als die anderen.

Da ich annahm, dass Doris die meisten Medikamente bei der damals vermutlich noch nicht minimal-invasiv durchgeführten Blinddarm-Op erhalten hatte, konzentrierte ich mich auf die dabei in der Regel verabreichten Medikamente. Laut den erhaltenen Informationen schienen sie zu bestehen aus:

● Einer Kombination aus inhalativem (über eine Gasmaske eingeatmetes Lachgas) und intravenösem (in die Vene injiziertes Fluran oder Propofol) Narcotikum, in der Regel zusammen verabreicht mit

● einer Kombination aus Schmerzmitteln, meistens Fentanyl und Metamizol, und

● einem Muskel-Relaxanz (= „Entspannungsmittel“), vermutlich Succhinylcholin, worauf

nach der Op noch folgen:

● Heparin zur Thrombose-Pophylaxe (= „Vorbeugung“) sowie

● Ibuprofen als Schmerzmittel und

● Pantoprazol als sogenannter „Magenschutz“ vor Ibuprofen.

Behandlungsverlauf I

Bis dahin hatte meine Vorgehensweise funktioniert, sodass ich hoffte, auch Doris ähnlich wie Andrea im 1. Fall schnell und anhaltend von ihren Beschwerden befreien zu können. Dieser Fall erwies sich jedoch als ziemlich hartnäckig. So erfuhr ich von Andrea kurz nach Behandlungsbeginn, dass sie unangenehme, teils ziehende und teils brennende, Schmerzen im Unterleib und im Harnwegsbereich verspüre, und sie sich äußerst unwohl und abgeschlagen fühle. Weiter meinte die medizinisch ausgebildete Patientin: Ich habe eine Infektion befürchtet und einen Urinstreifentest gemacht. Dabei kam jedoch kein Befund heraus.

Ähnlichkeit mit einem früheren Fall – Beispiel 3

Darauf entgegnete ich Doris: „Etwas Ähnliches habe ich bei einer anderen Patientin erlebt. Sie kam mit heftigen Harnwegsbeschwerden zu mir. Ihre Ärztin hatte auch einen Streifentest durchgeführt und nichts Auffälliges entdeckt. Darauf habe ich ihr gesagt, ‚wenn keine Infektion besteht, kann es sich um eine Toxinbelastung durch ein Medikament handeln.‘

Dann habe ich gefragt: ‚Haben Sie noch ein Medikament eingenommen, was Sie vergessen haben, mir anzugeben?‘

Sogleich fiel ihr ein seltener angewandtes Breitspektrum-Antimykotikum (Pilzmittel) ein. Sie hatte von dieser Lösung noch einen Rest vorrätig. Um ihr möglichst schnell Abhilfe zu verschaffen, habe ich ihr geraten, sich selbst aus einem Tropfen davon nach meiner Anleitung eine homöopathische Arznei bis zur 12. Potenz herzustellen und sie sogleich einzunehmen. Später habe ich das Mittel noch höher potenziert. Sobald sie die Arznei zusätzlich zur übrigen Verordnung eingenommen hatte, verschwanden die Beschwerden.“

Dass ein einziges, nicht ausgeleitetes Medikament sich so massiv und anhaltend – die Patientin, die sich mit Homöopathie auskannte, hatte selbst tagelang vergeblich versucht, sich zu kurieren – bemerkbar machen kann, hat mich damals arg verwundert.

Nun zurück zu Fallbeispiel 2:

Suche nach einer Verordnungslücke

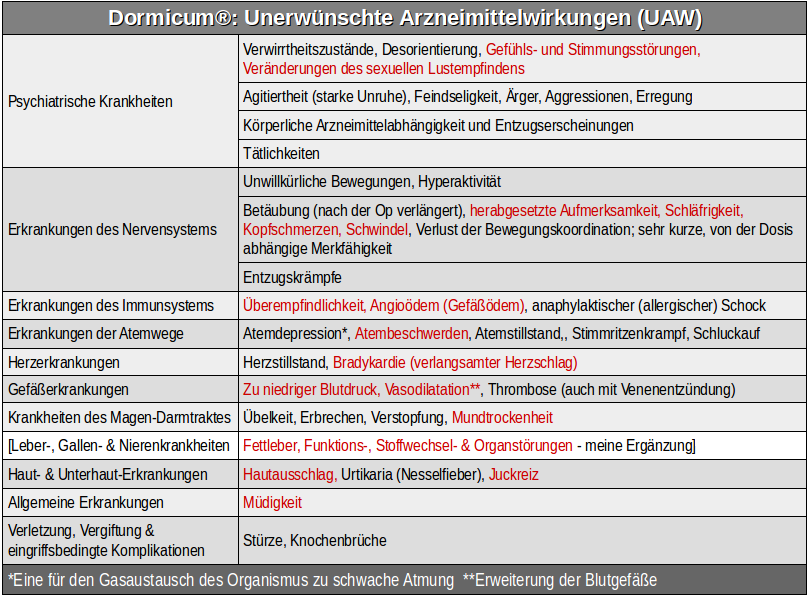

Anders als in dem früheren Fall fiel Doris kein weiteres, eingenommenes und noch nicht erwähntes Medikament ein. Daher ging ich ihre Angaben in meinen Fragebögen erneut durch und suchte unter den für sie zusammengestellten Arzneien nach einem Mittel, das noch fehlen konnte. So stieß ich darauf, dass sie ähnlich wie manche anderen Patienten vor einem ihrer Eingriffe ein Sedativum (Beruhigungs- und Schlafmittel) verabreicht bekommen haben könnte. Sie selbst erinnerte sich nicht mehr daran. Als ich den Beipackzettel des nach meiner Erfahrung am häufigsten in Kliniken eingesetzten Schlafmittels durchlas, fand ich unter den dort aufgeführten Nebenwirkungen die bei Doris aufgetretenen Beschwerden. Siehe dazu diese Abbildung, in der ich ihre Symptome in roter Schrift wiedergegeben habe:

Behandlungsverlauf II

Ich verordnete Doris die aus dem Medikament Dormicum® erzeugte,

gleichnamige Nosode zur zusätzlichen Einnahme. Doch wieder hatte ich

bei ihr vergeblich auf den gesundheitlichen Durchbruch gehofft. Ich ließ sie noch 2 weitere Nosoden ausprobieren, die ebenfalls auf in Kliniken als Sedativa angewandte Medikamente zurückgingen. Auch darauf sprach sie nicht überzeugend an.

Erneut

ging ich ihre Krankengeschichte durch und stieß dabei darauf, dass sie

vor ihrer Leistenbruch-Op ein Hormon-Präparat injiziert bekommen haben

könnte. Als ich sie danach fragte, ob sie sich an so etwas erinnern

könne, meinte sie: Nein, davor nicht! Aber als ich später Endometriose hatte,

das habe ich vergessen zu erwähnen, habe ich solch ein Medikament

gespritzt bekommen. Was genau, das weiß ich leider nicht mehr.

Schlussfolgerung

Ich überlegte: „Wenn es dasselbe Präparat gewesen ist wie bei Andrea

(Fall 1), müssten ihre Beschwerden schon verschwunden sein. Denn die

daraus hergestellte Nosode nimmt sie bereits mit der von mir

zusammengefügten, sogenannten Pillen Combi ein.

Es muss sich also um ein anderes Präparat handeln, vermutlich um einen

Nachbau des Gonadotropin-Releasing(= Freisetzung)-Hormons, das auch in

Frage kommt.

Hintergrundinformationen

Die im Hypothalamus gebildeten Gonadotropine sorgen dafür, dass männliche und weibliche Keimdrüsen (= Gonaden) wachsen und stimulieren das Ausschütten dieser Hormone in die Blutbahn. Je nachdem in welcher Form das chemisch hergestellte Gonadotropin-Releasing-Hormon verabreicht wird und je nachdem wie oft, steigert das Präparat die Ausschüttung von Gonadotropinen oder lässt sie durch negative Rückkopplung

absinken. Eine Verabreichung in kontinuierlicher oder Depot-Form erhöht

zunächst die Gonadotropin-Freisetzung, bevor nach ein paar Wochen die

betreffenden Rezeptoren (Empfangs- bzw. Mess-Stellen) in der Hirnanhangsdrüse dafür sorgen, die Ausschüttung der Gonadotropine FSH und LH – beide stimulieren die Bildung von Östrogenen und Testosteron – zu hemmen.

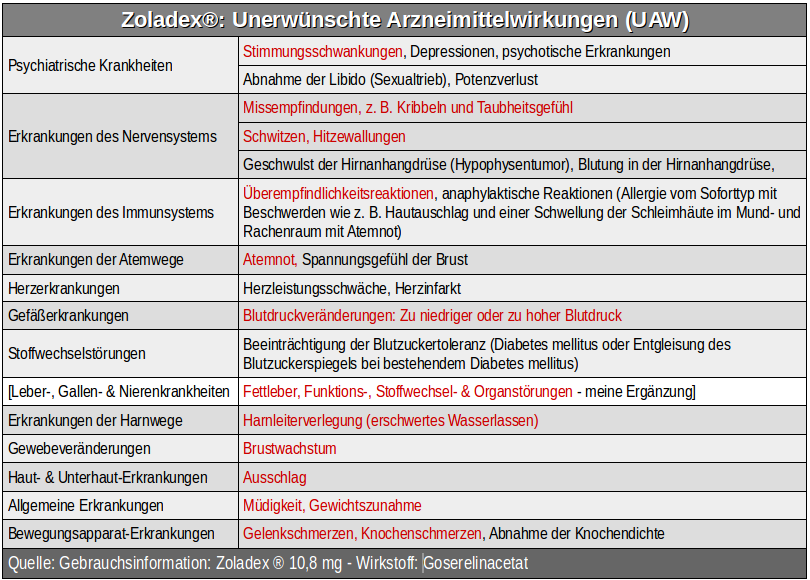

Medikamentenwirkungen

Setzt man Gonadotropin-Releasing-Hormon ein, lässt sich durch das Senken des Hormonspiegels das Entstehen von bestimmten, hormonell bedingten Gewebeveränderungen, wie z.B. von gewissen Zysten und Tumoren sowie das Vorkommen von Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter – wie bei Doris geschehen – unterdrücken.

Der erniedrigte Hormonspiegel kann – laut Beipackzettel dieses Präparates, das mit Handelsnamen Zoladex® heißt – zu unangenehmen Folgen führen. Siehe dazu diese Tabelle, in der ich die bei Doris aufgetretenen, meiner Behandlung widerstehenden Symptome erneut in roter Schrift eingetragen habe:

Gesamtverordnung

Wieder dachte ich, als ich bei der erneuten Fallaufnahme – andeutungsweise von Doris bestätigt – auf das soeben vorgestellte Hormon-Präparat gestoßen war, ich sei auf die noch bestehende Verordnungslücke gestoßen. Daher verordnete ich der Patientin zusätzlich zu den bereits eingesetzten Arzneien und sonstigen Mittel die aus dieser Substanz hergestellte Nosode.

Mit der nächsten Grafik möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick darüber geben, welche Arzneien, Mittel und Maßnahmen bei Doris insgesamt zum Einsatz kamen:

Behandlungsverlauf III

Gut 1 Monat später erfuhr ich von Doris, dass es ihr trotz der Umstände – familiärer und noch mehr beruflicher Stress – gut gehe und sie keine Beschwerden mehr spüre. Zuerst habe ich gedacht, meinte sie, die

neue Arznei hilft wieder nicht. Ich habe nämlich keine Wirkung gespürt.

Doch 1 Tag später fühlte ich mich schon wohler und am nächsten Tag

waren die heftigsten Beschwerden verschwunden. Und noch ein paar Tage

später ging auch alles andere weg. Ich glaube, ich müsste jetzt suchen,

wenn ich noch ein Symptom finden will. Ich bin auch nicht mehr tagsüber

müde, obwohl ich so viel Stress habe. Und selbst meine Atemnot und auch

meine Blutdruckprobleme sind verschwunden.

Nun komme ich zum Thema dieses Beitrages zurück:

Besonders heikle Medikamente

Was diese Medikamente so heikel macht, hängt mit folgenden Faktoren zusammen:

1.

Es handelt sich um nicht dokumentierte Substanzen, von denen selbst die

Patienten meistens nicht erfahren haben, dass man sie ihnen verabreicht

hat.

2.

Da diese oft bei operativen Eingriffen zum Einsatz kommen, stellen sie

häufig hoch dosierte Präparate dar, die sich noch nach Jahren bis

Jahrzehnten mit äußerst unangenehmen Folgen bemerkbar machen können.

Nach

meiner Erfahrung ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir ihre

unerwünschten Wirkungen zu spüren bekommen. Da sie vor längerer Zeit und

meistens ohne unser Wissen Anwendung fanden, ahnen weder wir noch

Mediziner, dass sie unsere mit herkömmlichen Mitteln nicht kurierbaren

Beschwerden zumindest erheblich mitverursacht haben.

Selbst weniger hoch dosierte Medikamente wie das Antimykotikum (Pilzmittel), das ich in Beispiel 3 erwähnt habe, kann auf einmal heftige, nicht weichen wollende Beschwerden auslösen.

Als ich das damals erlebte, dachte ich: „Was für ein Dilemma! Man muss

froh sein, wenn man herausfindet, was für ein Medikament hinter solch

lästigen Beschwerden steckt. Ich fass es nicht, dass es sonst keine

Chance gibt, sie richtig loszuwerden!“

Wie ungeheuer therapieresistent

solche Medikamentenfolgen fortbestehen, solange man sie nicht

zusätzlich zu einer umfassenden, homöopathischen Behandlung mit aus

ihnen hergestellten Nosoden ausleitet, erfuhr ich dann später, wie in

Fallbeispiel 2 beschrieben.

Schlusswort

Ich wünschte, alle jemals verabreichten Medikamente müssten genau dokumentiert werden. Sicher denken Sie jetzt ähnlich wie ich: Eigentlich eine Selbstverständlichkeit! Kaum zu glauben, dass es das nicht gibt!

Solch eine Aufzeichnung würde meinen Patienten und mir in zunächst nicht therapierbar erscheinenden Fällen helfen, die Ursache der Beschwerden auch ohne Profiler-Fähigkeiten zu erfassen sowie sie oft zu beheben. Bislang erhält man jedoch weder im Internet noch in Arztbriefen und oft selbst nicht in Op-Berichten vollständige Angaben.

Dass ich dennoch zu Erkenntnissen wie die, die ich hier wiedergebe, gelangen konnte, verdanke ich betroffenen Patienten, die auf die von mir angewandte, kombinierte Nosodentherapie vertraut und mir so ermöglicht haben, das Rätsel von nicht auf Anhieb zu behebenden Krankheitsursachen zu lösen.

Wünschen Sie weitere Informationen?

Die Anwendung und Herstellung von Nosoden sowie weitere Maßnahmen, die wir für unser Genesen benötigen, habe ich in meinen Büchern, die Sie per Mail oder Telefon (06438/ 922 941 oder 0160/ 44 555 97) bestellen können, ausführlich beschrieben. Darin finden Sie zum ersten Mal ein Verordnungskonzept, das die Chance bietet, die jeweils individuell benötigten Therapie-Bausteine zu kombinieren.

Möchten Sie die von mir eingesetzten, praxiserprobten Arzneien testen?

Wenn Sie mir das kurz mitteilen, werde ich Ihnen eine Auflistung der von mir erhältlichen Testsubstanzen zusammen mit weiteren Informationen senden.

In meiner Reihe

Mit Nosoden ursächlich wirksam kurieren

habe ich 3 Werke verfasst:

1. Teil 1 : Theorie

2. Teil 2 : Arzneien

3. Teil 3 : Psyche und Konstitutionsmittel

Abbildung 1, 2, 4 und 5: Quelle: https://pixabay.com/de/

Abbildung 3, 8 und 9: Vorlage: Quelle: https://pixabay.com/de/